稲生遺跡

- タイトル

- 稲生遺跡

- タイトル(よみ)

- いのういせき

- 解説

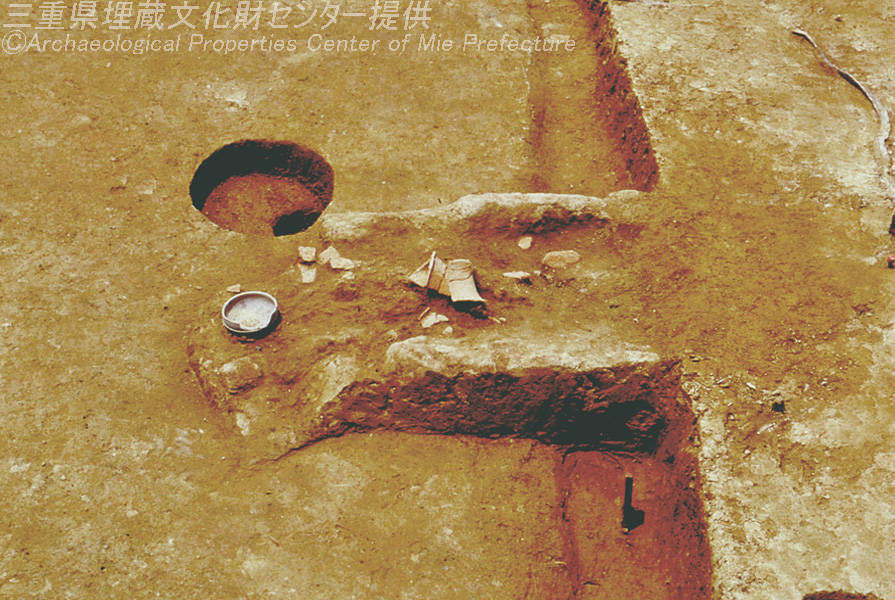

- 丘陵の西向き斜面を利用して営まれた集落遺跡です。平成4年に国道23号中勢バイパス建設に際して三重県埋蔵文化財センターが発掘調査しました。

古墳時代後期(5世紀後半~6世紀前半)の竪穴住居33棟が検出されました。住居の多くは同一箇所で2回以上建て替えられています。建物の大部分が竃(カマド)を有し,当地域ではいち早く竃という新技術を取り入れたムラといえます。一帯に須恵器を生産した稲生窯跡群が分布することから,新しい生産技術を携えてきた人達のムラであったのかもしれません。

調査区の南側には谷状の大きな溝があり,そこから多くの土器とともに人形土製品やミニチュア土器が出土しました。ムラの祭祀の場であったのかもしれません。また,各建物内からも多数の滑石製の臼玉や模製品など祭祀にかかわる遺物が出土し,個々の住居内でも祭祀が行われていたことがうかがえます。 - 遺跡所在地

- 鈴鹿市稲生町字稲生山

稲生遺跡の出土遺物

このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 考古博物館

〒513-0013 三重県鈴鹿市国分町224番地

電話番号:059-374-1994 ファクス番号:059-374-0986

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。